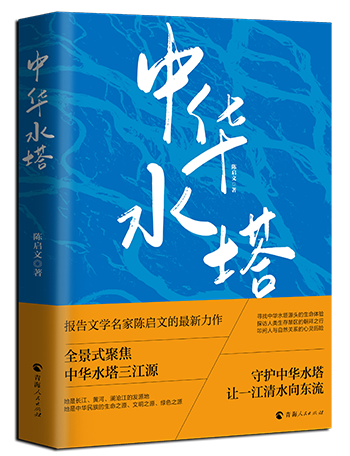

守护中华水塔 让一江清水向东流

2020-05-28引自《中华水塔》绪言原文地址

守护中华水塔

让一江清水向东流

文/陈启文

一

走进三江源,随便往哪个角落里一走,哪怕走错了路都是绝美的风景。

绝美,既是绝世之美,也是绝无仅有之美,美得让人绝望,一旦损毁就难以修复,甚至将永远绝迹。

古人认为,“天地者,元气之所生,万物之祖也”。所谓元气,泛指宇宙自然之气,此乃天地万物之根源,为生命之本。三江源是离繁华人类世界遥远的自然世界,保存着自然生成的元气。自从人类出现后,自然界便逐渐瓦解,而今在我们栖居的这个星球上,已经极少有真正的原生态的自然界。三江源高悬于地球第三极,这是一个巨大的悬念,被西方的探险家称为“中亚细亚高原上地势最高和人类足迹最难到达的地区”。对这鸿蒙未开的秘境,人类一直充满了神秘的猜测和探寻的好奇。随着人类对三江源不断的探索,很多谜团渐渐解开。然而直至今天,三江源还拥有广袤的无人区,我们这颗星球的许多自然秘密,依然在那些人类难以涉足的生命禁区得以保存,这是地球上最后的秘境、最后的净土。

三江源至少包含了三个含义:作为“纯粹自然状态”的三江源;人类设定的三江源自然保护区;中国首批国家公园试点。这也是我们追溯与探寻三江源的三个维度。

作为“纯粹自然状态”的三江源位于青藏高原。青藏高原四面被地球上海拔最高山脉环抱,状若一个不规整的梯形,这是全世界最高、最年轻而水平地带性和垂直地带性紧密结合的自然地理单元,也是地球上海拔最高的地质断块,三江源就位于这个地质断块北部。八千万年前,这里还是一片汪洋恣肆的大海,至今保留有古海洋遗存——贝壳梁。想象那遥远的第三纪,随着欧亚板块漂移,喜马拉雅山脉从古海底渐渐隆起,柴达木一带逐渐沉陷,无数的海底生物纷纷向深水区逃生,大量的贝壳相互拥挤着,挣扎着,向低处翻滚,而无情的海陆变迁把柴达木变成了一个由昆仑山以及其支脉阿尔金山、祁连山环抱的巨大盆地,这些无辜的贝壳们用自己微小的躯体筑成了一道贝壳梁,这是它们用生命的本能筑起的一道堤坝,试图挽救它们栖息的最后一片海域,却依然抵挡不住古海消失的脚步。从海洋到湖泊,从湖泊到盆地,从盆地到荒漠,当最后一滴水在荒漠中消失,这些贝壳最终变成了像山梁一样拥挤堆积在一起的化石,向人们诉说着远古那在劫难逃的信息。

三江源是古海洋消失后的幸存者,核心区位于青海省南部,自青藏高原腹地向东绵延数千公里,西南与西藏自治区接壤,东部与四川省毗邻,北部与青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县相接,紧挨着柴达木盆地东南隅。在走向三江源之前,我穿越了那个沙砾与骸骨横陈的“死亡盆地”,当我从柴达木进入三江源,真有一种绝处逢生之感。三江源有幸,人类有幸,这世界屋脊上的雪山冰川,孕育了三条伟大的江河——黄河、长江、澜沧江,三大江河之源的直线距离仅两三百公里,这在地球上绝无仅有。三江源是当之无愧、名副其实的中华水塔,也是孕育了中华民族的伟大子宫,既是中华民族的生命之源,也是中华文明之源。

黄河被尊为中华龙脉,为中国第二、亚洲第二、世界第五的长河;

长江堪称是中华民族的命脉,为中国第一、亚洲第一、世界第三的大河;

澜沧江-湄公河为亚洲第三长河,东南亚第一巨川,被誉为东南亚母亲河。

这三大江河流经我国二十多个省市自治区,其流域涵盖了三分之二以上的地区,长江总水量的四分之一来自三江源;黄河总水量的近一半来自三江源;澜沧江-湄公河总水量的百分之十五来自三江源。

这一带的雪山冰川和河流湖泊互相交织,融会贯通,共同造就了世界上海拔最高、面积最大、分布最集中的三江源高原湿地,为中国乃至亚洲重要的水源涵养地,维系着全国乃至亚洲的水生态安全命脉。然而,中国幅员辽阔,干旱荒漠之地太多,被列为世界十三个最贫水国家之一,严重缺水城市超过一百个,长江、黄河、澜沧江供养着中国超过半数的人口和东南亚的辽阔地域,若不能保护中华水塔三江源,不仅会危害到中华民族的生存,也威胁着东南亚乃至全球的可持续发展。

三江源是全球对气候变化和人类活动反应最敏感的区域。追溯岁月深处的三江源,原本是人烟稀少甚至阒无人迹的自然王国,在人类涉足之前,这一带也曾是水草丰美、湖泊星罗棋布、野生动植物种群繁多的高原草甸区,那是原生态的生命净土,也是那些野生动植物的“极乐净土”,一如佛法净土宗的“八功德水”。所谓众生,不仅仅指人类,乃是天地万物。

三江源堪称地球上最复杂的生态系统之一,高山流水交织在一起,寒冷与火焰交织在一起,高原直射的阳光与呼啸的寒风交织在一起,绝美的风景与脆弱得令人绝望的生态交织在一起,世上还没有这样绝对又这样完美的对立统一。生态平衡一旦被打破,整个生态系统就会发生灾难性的“多米诺骨牌效应”。三江源虽与内地相距遥远,又有山川重重阻隔,但这里的任何一丝变化,牵一发而动全身。人道是 “三江源得感冒,全国打喷嚏”,而近半个世纪以来,三江源又岂止是得了感冒,而是身染沉疴,乃至病入膏肓。一些有良知的生态专家为之而痛声疾呼:“三江源自然生态急剧恶化,几乎到了千百年来最差的时期!”

那高寒缺氧的冻土层被人类不断撕裂,让每个在这条路上走过的人都惊叹为天险畏途,而人类的活动又把天险推向了更危险的程度。从河流湖泊干涸、多年冻土的消融、草场植被退化、高原鼠灾泛滥到冰川消融,这种种征兆其实只是一种灾难的不同表现形式而已,它们是不分先后、不分彼此、互为因果的,由此形成了一种导致三江源区自然生态不断恶化的恶性循环、一种随时处于崩溃状态的“多米诺骨牌效应”。我在追踪的过程中,一直在追问,这一切灾难背后的推手又是谁?

追根究底,无非又是两大原因:一是自然原因,二是人为因素。说穿了就是天灾人祸。

从自然原因看,所谓自然灾害,乍一听,仿佛都是自然发生的灾害,甚至是自然加于人的灾害。其实不然,自然灾害的背后几乎都有人类的魔影,人类就是自然灾害的第一推手。在自然灾害面前,无论是专家学者还是民间环保人士,均高度一致地指向了一个罪魁祸首——全球气候变暖。气候变暖的原因说起来非常复杂,但人类也难辞其咎。在过去的一个多世纪里,以煤炭和石油为主的石化燃料把人类加速推向了现代化,也以前所未有的速度向大气中排放大量二氧化碳,由此而产生所谓“温室效应”,让地球越来越热,一直处于高烧状态。三江源既是最敏感的温度计,也是直接受害者,“温室效应”导致降水减少,蒸发量大大超过降水量,有的地方蒸发量甚至是降水量的十几倍,直接造成溪水断流,湖泊干涸,地下水位下降。雪线上的冰川和大地下的冻土是三江源的两大固体水库,气候变暖加速冰川消融,冻土也在加速解冻。多年冻土发育不仅涵养三江源的水源,而且是三江源生态系统的稳定之基,随着冻土退化,土地储水能力减弱,有机质含量降低,三江源植被类型从沼泽化草甸最终退化成为沙化草地,从湿生植物向旱生植物演变,草层高度随之变矮,植被覆盖度越来越低。而今,三江源地区九成以上的草地出现了不同程度的退化,部分草地沦为次生裸地——灾难性的黑土滩。

在三江源区,经几千万年“演化”,才能形成不到二十厘米厚的地表土,有了这些稀薄而脆弱的土壤,才有万物生长。对于当地牧民而言,随着他们赖以为生的高原植被和草场不断退化,一个直接后果就是必然会降低畜牧承载能力。同20 世纪50 年代相比,三江源草地植被覆盖率已下降了四分之一,单位面积产草量甚至下降了一半左右,以前十亩地养活一头牛,而今三十亩草地才能养活一只羊。牧人们为了养家糊口,只能超载放牧,有些牧民甚至迁往海拔更高的雪线极地一带放牧,直至冰舌一带。冰舌区是冰川作用最活跃的地段,冰舌的最前端部分也称为冰川末端,有陡峭的冰崖,其下方还有冰洞,涌出大量的冰川水。随着人类放牧的足迹不断上升,更加剧了冰川消融,从而使高寒草甸草地退化为裸岩、裸地,甚至石漠化。

超载放牧导致三江源的自然生态每况愈下,成为生态环境保护的大敌,但对自然生态最具摧毁性的还不是超载放牧,而是开矿淘金。青海省矿产资源储量占全国保有储量潜在价值的近五分之一,尤其是金矿,主要集中于三江源区。每次一想到三江源区还蕴藏着价值数以百亿计的地下矿藏,我的神经就下意识地绷紧了,倘若当地政府毅然决然地要开发那些矿藏资源,随时都可以找到理直气壮的理由,而这理直气壮的理由往往就是惨烈的教训。从20 世纪80 年代开始,一片在雪域高原沉睡的净土再难有清净,那原本与世隔绝的荒原变成了一个黄金宝地,那些水土涵养区被淘金客挖成了一个个沙石裸露的淘金坑。据官方的统计数据,三江源区共有上百家矿山企业,进行沙金、钨锑、盐、矿泉水等的开采,挖机、运沙车、洗沙淘金设备,在绿色的高原上压出粗暴纵横的车辙痕迹,滥开滥采之下,三江源体无完肤,水土流失严重,淘金后的尾矿废沙堆成了一个个散乱的沙丘,其开矿过程中的排放物直接污染土壤和水体。在人类加害大自然的同时,人类也成为直接受害者。1989 年夏天,玛多金矿发生山体滑坡、泥石流灾害,四十二人命丧淘金坑,这一惨重的灾难令人震撼和扼腕。如今三江源区水土流失面积占到三江源地区总面积的三分之一,从源头就开始给三大江河带来了滚滚泥沙,又岂止是泥沙,还在河流之上掀起了一场场漫无天日的沙尘暴。

三江源是中国生物物种形成、演化的重要中心之一,是世界上最完整的物种基因库和遗传基因库之一,维系着中国乃至整个地球的生态平衡。这接近天堂的净土,以不同的海拔高度和对比鲜明的气候带,造就了一道完整的植物垂直分布带谱,凡有植物生存的地域必有活跃的动物,这是举世公认的世界上动植物种类最为繁杂多样的地域之一。形形色色的动植物在此生存繁衍,物竞天择,自然选择,既弱肉强食又相互依存,许多物种的演化时间甚至比人类还要长,它们能够适应高原极地的环境而生存至今,验证和诠释了达尔文所描述的生命演化奇观。生物多样性是地球生命的基础,为人类生存提供了必不可少的生物资源,但人类把这种野生的生物资源作为攫取的对象,或自以为是大自然的主宰而横加干预,必将万劫不复。

自20 世纪五六十年代以来,人类不断向人迹罕至的无人区扩张,致使野生动物的生存空间大面积缩减。与此同时,人类对野生动物开始大规模捕杀。从1955 年起,野生动物在相当长的一段岁月被列入政府畜产品收购计划,各地把猎杀野生动物作为一种生产副业,纷纷成立了专业打猎猎队,几乎所有的野生动物都成为人类捕杀的对象,那些被人类视为大敌的狼、熊、雪豹等猛兽几乎被赶尽杀绝。20 世纪70 年代,为了猎取麝香,人类又对麝类进行了大量捕杀,在短短几年内麝类数量骤减了十万余只;80 年代后期,随着人类对白唇鹿和马鹿的猎杀,鹿类数量出现了断崖式下降,到90 年代初,已下降了百分之九十;进入90 年代后,随着国际市场上野生动物毛皮,尤其是藏羚羊毛皮的价格暴涨,那些盗猎分子又掀起了一场血雨腥风的大屠杀……

在三江源的生态平衡中,各种因子都是环境链中至关重要的一环,一环断裂,整个三江源就会大伤元气。尽管人类一直诿过于天灾,但追根究底,这灾难性的综合症状其实皆可归咎于人祸,自然生物链断裂的过程,说穿了就是人性撕裂的过程,一切都是从人类的立场出发,以人类的利益为旨归。而人类对自然界犯下的种种罪孽,几乎都可以找到名正言顺、理所当然的名义。当人类在一场又一场致命的自然灾害中惊醒,又有多少人觉悟到这自然灾害首先就是人类造成的?然而,灾难总是突如其来,而人类的觉悟总是来得太迟。

二

人类欠大自然的债是必须偿还的,而最好的偿还方式就是把大自然重新交给大自然。

很多生态专家一再说到三江源要培植元气,而培植就是一个修复的过程。

如今,人类正在觉悟,与其在大伤元气后去修复,不如提前加以保护,尤其要保护那些还没有遭受人为伤害的原生态自然环境。

2000年8月19日,三江源自然保护区纪念碑在通天河畔正式揭碑,标志着青海省三江源自然保护区正式成立。2003年1月,国务院批准三江源为国家级自然保护区。在世界第三极,几乎一切都处于极端、极限的状态,对这个自然保护区人类用了三个极限词:“最大”“最高”“最多”来形容——

这是我国迄今以来面积最大的国家级自然保护区,跨青海省玉树、果洛、海南、黄南、海西五州共17县,总面积超过30万平方公里,核心区约占一半;

这也是我国海拔最高的国家级自然保护区,平均海拔4000米左右;

这是世界高海拔地区生物多样性最集中的保护区,分布有珍稀野生动物七十余种。

曾几何时,青海省也一度热衷于追求GDP(国内生产总值),自三江源自然保护区设立以来,青海省对三江源地区不再考核GDP,而是“算绿色账,走绿色路”,把生态保护和建设列为各级政府工作的主要考核内容。青海拥有七十二万平方公里的国土面积,若把东南沿海的广东、上海、江苏、浙江等发达省市加起来,总面积也只相当于一个青海省,青海全省人口也不过600万,仅相当于内地有些地级市的人口,而且大多聚居于省会西宁和西宁周边及州府、县城。若论对国家GDP和财政税收的贡献,青海省还不如粤港澳大湾区的一个镇。青海最大的价值在生态,最大的责任也在生态,最大的潜力也在生态,只要把自然环境保护好了,就是对中国最大的贡献,也是对青海最大的爱护。而对于青海,又有什么比保护好三江源、保护好“中华水塔”,确保“一江清水向东流”更伟大的事情?

绿色生态就是最大财富,生态的回报率远高于其他投资。这里就算算三江源生态保护和建设一期工程这笔账。这一工程又称“新世纪中国生态一号工程”,从2005年至2014年,中央政府和地方政府十年来在三江源区累计投入了近九十亿元,对三江源实施“应急式生态恢复治理”。在一期工程实施的过程中,采取了围栏封育、退牧还草、生态移民、灭鼠防疫、恢复物种等应急性措施,从而使三江源区域的退化、沙化草地得到初步治理和恢复。经过八九年治理,“三江源区各类草地草层厚度、覆盖度和产草呈上升趋势,退化过程整体呈减缓态势,局部严重退化草地生态恢复明显”,地上跑的、天上飞的野生动物也逐渐回来了,一些濒临灭绝的野生动物种群不断扩大,如三江源最具代表性的物种藏羚羊,2008年被世界自然保护联盟(IUCN)列为濒危物种红色名录,如今三江源区的藏羚羊已由20世纪初的一万多只繁衍到七万多只;2016年,世界自然保护联盟宣布将藏羚羊的受威胁程度由濒危降为易危,一举摘掉“受威胁物种”的帽子。又如被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》的雪豹,这一“旗舰物种”是检验高原生态系统是否健康的显示器,数量比大熊猫还稀少,如今雪豹已从十年前的六七百只恢复到两千多只。还有藏原羚、藏野驴、野牦牛、棕熊、高原狼、白唇鹿、黑颈鹤等国家一、二级重点保护野生动物,皆已走出了濒危之境。如今,三江源又见“羽族炫翎、蹄类竞走”的景象。

据生态专家谨慎评估,一期工程的生态建设投资回报率超过两倍以上。其中,作为三江源之肺的湿地面积增加一百余平方公里,水资源量增加近八十亿立方米,相当于增加了五六百个西湖。但“多年的持续努力,还没有让三江源地区的生态系统恢复到20世纪70年代的水平”,尤其是“草场退化、土地沙化、水土流失、冻土消融等问题依然突出”。还有一些值得反思的问题,譬如说“围栏封育”,由于从一开始所采取的思路是将人作为自然环境的对立面而隔离出去,既造成了人与自然的人为割裂,也造成了对野生动物的伤害。另外,野生动物种群还面临着按人类主观意志的干预,如所谓“灭鼠”,其实是对高原鼠兔、旱獭等处于食物链低端的物种进行“毒杀”,在生态恢复治理的同时又造成了对自然生态的二次伤害。

为实现三江源“整体恢复、全面好转、生态健康、功能稳定”的生态保护修复目标,按照国务院部署,从2014年开始,三江源自然保护区生态保护和建设二期工程、三江源国家生态保护综合试验区建设同时启动,实施范围扩展到近四十万平方公里,估算总投资比一期工程增加两倍多,这也彰显了中央治理三江源生态的决心。如果说一期工程是在严峻而紧迫的生态危机中启动的“应急工程”,二期工程则是“常态化、持续性的保护升级”,从原来以工程项目为支撑的保护方式转向组织形式和体制机制创新保护升级,从原来单一的环境保护目标向统筹保护环境、改善民生和经济社会与文化协调发展升级。

从三江源自然保护区运行了十多年的生态保护体制看,已探索出了很多经验,也有不少教训,还有一直难以化解的尴尬局面:三江源自然保护区是国家级的,管理局是原青海省林业局的下属部门,但是保护区则分布在各州县境内,地方政府对自己境内的土地和自然资源拥有管辖权,而生态保护职能一直被分割于林业、环保、农牧等多个机构,如保护区里的牛羊归牧业局管,水归水利局管,山归林业局管。还有分得更细致的,“土地没长草和树,国土管,长了草,农牧管,长了树,林业管”,湿地、林地、农牧、渔业、风景区等都有相关管理部门,这种重叠、交叉管理越分越细,越是模糊,权责不清,职能交叉,谁都可以管,谁都可以不管,至于管与不管,就看对自己有利还是不利,这也是“九龙治水”的通病,又加之三江源自然保护区管理局与地方政府部门没有上下级关系,其身份上更像是一个“业务指导”,所谓管理,其实只能起到协调作用,一些保护政策和技术很难推行下去。当生态保护与地方利益发生冲突时,自然生态往往只能向人类利益倾斜,整体利益只能向局部利益妥协。又加之自然保护区的管理机构将保护职责和经营混在一起,一度导致管理机构重在经营,而保护工作则被严重弱化。

若要破解这一系列尴尬局面,只有从“九龙治水”到“一龙治水”,才能实现对自然资源和国土空间的统一规范管理。在三江源自然保护区体系运行了十多年后,为了从体制上为三江源生态保护和建设提供长久的支撑,一种主动与国际接轨的生态保护体制呼之欲出。

三

2016年6月7日,三江源国家公园管理局(筹)在西宁正式挂牌,这标志着中国第一个国家公园——三江源国家公园在长久的酝酿后终于诞生,在第一时间就引起了世界的广泛关注,据美国《基督教科学箴言报》报道:“现在中国政府正在着手进行世界最雄心勃勃的生态保护试验之一。政府打算把三江源的三个互不相连的区域合在一起,建立一个国家公园——辟出了一块面积相当于美国宾夕法尼亚州的区域,成为世界上规模第二大的国家公园。”

根据《三江源国家公园体制试点方案》(以下简称为《试点方案》),从近四十万平方公里的三江源自然保护区中划出 “一园三区”,即三江源国家公园,黄河源、长江源和澜沧江源区,其中黄河源区在玛多县境内,澜沧江源区在杂多县境内,长江源区面积最大,包括玉树藏族自治州的治多和曲麻莱两县的四个乡镇,还涵盖了整个可可西里自然保护区。这个方案的核心意图,其实就是一句话,“把总面积21.5万平方公里的国土还给自然”。

就在我抵达三江源探访前夕,2017年7月7日,在波兰克拉科夫举行的第四十一届世界遗产大会上,青海可可西里经世界遗产委员会一致同意,获准列入《世界遗产名录》,成为中国第五十一处世界遗产。世界自然保护联盟(IUCN)在这次申遗评估报告中这样描述:“青海可可西里提名遗产地是世界上最大、最年轻高原的一部分,拥有非凡的自然美景,其美丽超出人类想象,在所有方面都叹为观止。”——这评估其实可以放之于整个三江源国家公园。

从三江源国家级自然保护区到三江源国家公园,借用一位专家的话说,其实都是在解析“新时代发展辩证哲理”。这场体制上的改革作为一场深刻的革命,试图从根本上改变生态保护的现状,从大范围内建立国家级别的保护机制,以实现生物多样性保护为目的,并能为全民提供生态观赏和自然教育。

从管理体制上看,在省级层面组建三江源国家公园管理局,将三江源自然保护区管理局相关人员及资产由原青海省林业厅正式划转移交三江源国家公园管理局。国家公园属中央事权,由国家公园管理局“统一行使对园区内自然资源资产的所有权和管理权和国土空间用途管制职责”,从源头上解决“九龙治水”的弊端,从而构建“归属清晰、权责明确、监管有效”的生态保护管理体制。园区建设、管理和运行等所需资金将逐步纳入中央财政支出范围,园区内土地所有权全部为全民所有,三江源国家公园自然资源国家所有、全民共享、世代传承,所有权由中央政府直接行使,试点期间由青海省政府代行。对管理职能和功能进行整合后,国家公园将山水林草湖视为生命共同体进行整体保护、系统修复、综合治理,进一步提高生态治理效率。按照生态系统功能,将园区划分为核心保育区、生态保育修复区、传统利用区等不同功能区,进行差别化保护。核心保育区以强化保护和自然修复为主,保护冰川雪山、江源河流,提高水涵养和生物多样性服务功能;生态保育修复区将实施必要的人工干预和恢复措施,实行严格的禁牧、休牧和轮牧,逐步实现草畜平衡,使湖泊湿地得以休养;传统利用区发展有机畜牧业,合理控制可承载畜量,保持草畜平衡。另在保护区周边划出一定的缓冲区。

国家公园为现代文明的产物,世界上第一个国家公园诞生于美国。1872年,美国黄石国家公园正式建立,并确立了国家、地区和公园的三级垂直管理体系,最高行政机构为内务部下属的国家公园管理局,地区局下设十六个支持体系,每座公园实行园长负责制。三级垂直管理分工明确,所在地的地方政府无权干涉国家公园管理局的管理。在国家公园立法上,美国有二十四部针对国家公园体系的国会立法以及六十二种规则、标准和执行命令,各个国家公园也有专门法,构建了较为完整的法律体系。

美国国家公园一直奉行“保护第一”的原则,在这一先决条件下为公众提供自然观光、自然教育服务。公园所需资金主要来源于联邦政府拨款,其他收入来源包括门票收入、社会捐赠和特许经营收入。在经营机制上,实行严格的“管理与经营相分离”的制度,国家公园本身不从事任何盈利性商业活动,公园内的商业经营项目通过特许经营的办法委托企业经营。经过一百多年的实践和检验,美国的国家公园体制已成为在全球可借鉴的重要模式,目前全世界已有两百多个国家和地区建立了近万个国家公园。

中国有自己的特殊国情,生态那是绝对要保护,但也绝对不能为了生态而不顾老百姓的生存。这两个绝对之间,其实就是人与自然的纠结、生态与生存的博弈。对于划入国家公园范围的农牧民来说,最关心的还是他们将被如何安置。当前,三江源地区人口超载率为三分之一,还有二十多万贫困人口,接近于20世纪60年代末三江源区的人口总数。无论是在改善民生上,还是扭转草地退化的格局,对于三江源国家公园是双重的责任与使命,为我国承担着探索国家公园体制下如何实现生态与民生并轨保护的重任。

若要实现自然生态和资源的严格保护和永续利用,核心是建立健全生态文明制度体系,着力培育生态文化体系,探索人与自然和谐共生的生态文明之路。在人与自然中,作为万物灵长,人类所扮演的角色往往是先入为主,一开始占有主动权,但很快就在各种自然规律中被打回原形。人类若要真正占有主动权,应该明智地对大自然作出让步,给自然生态让出一个自然恢复的空间。三江源自然保护区一直把生态移民作为重中之重,迄今已有七十多万户农牧民减少了牲畜养殖数量,还有近十万牧民搬离核心区迁入生态移民村,放下牧鞭转产创业。一旦涉及移民搬迁,就是“天下第一难”。那些祖祖辈辈在三江源游牧的牧民们,一开始也不大了解他们赖以为生的这一方水土,对于人类和地球有多么重要,但他们也能亲身感受到,这高原牧场上的草棵越长越矮,越来越少,他们的牛羊只要遭遇一场雪灾或大旱,就会死掉一多半,让他们血本无归,欲哭无泪。他们虽说从骨子里的情感上也难以割舍草原和牛羊,但若不搬迁,他们也没有更好的出路。而若要他们搬迁,就有一个最大的也是最基本的前提,你要让这数以万计的生态移民换一种活法,那就必须为他们找到活路,否则生态移民就变成了生态难民。

其实,在生态保护与生存两者之间也并非绝然对立的关系,若能利用三江源得天独厚的优势,是可以互相转化、良性循环的。三江源国家公园体制试点的一个重要内容,就是改变与以往将牧民与环保对立的保护理念,在《试点方案》中明确提出“探索人与自然和谐发展的模式,建立健全当地牧民与国家公园的共建机制,建立牧民、社会公众参与特许经营的机制,调动牧民参与生态保护”。这就意味着,国家公园必须紧紧围绕生态保护和建设的核心工作,将生态保护与建设和牧民群众的脱贫致富结合起来,帮助牧民改变落后的生产方式,开展改善民生、特色产业培育、产业结构调整、后续产业发展等重点工作,让牧民群众早日过上小康生活。但一切的发展都必须坚持围绕绿色发展,这就要求坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式,坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法,如在草地生态畜牧业试验区建设中,将制定草原承包经营权流转制度,组建生态畜牧业合作社,通过先草后畜、以草定畜的入股方式从制度上防范超载过牧,通过牦牛藏羊高效养殖技术推广保障群众减畜不减收,在实现草地资源科学平衡利用上,走出一条绿色发展之路。特别值得一提的是,数以万计的生态移民经培训上岗成为生态管护员,从吃牛羊饭到端起“生态碗”,这让牧民利益与生态保护有了直接关系,他们既是草原的主人,也是保护草原的主体。

在自然保护和环境监测上,三江源国家公园将加大科技投入。曾几何时,以索南达杰为代表的环保卫士,还有扎巴多杰率领的“野牦牛队”,在相当长一段时间形成了“拿拳头保护生态”的模式,如今这一切将成为历史,三江源国家公园将在全园区建设生态大数据中心和天地一体化生态监测系统。我一直觉得,人类对大自然既要心存敬畏,最大限度地减少对自然生态的干预和破坏,尽最大的可能将这里的原生态保护下来,但也不能任其自然,完全无为,人类对自然的良性介入也是很有必要的,如在旱季通过人工降雨对草原进行雨水补给,就有助于自然生态恢复生机。当人类尊重和顺从大自然,很多事都会顺其自然地发生,生态系统一旦有了生机,自然就有了自我调节功能。

人类对自然生态的保护也是一把双刃剑。迄今以来,我国自然保护区面积占森林总面积的比例已经超过发达国家,但一些专家认为,“我们的保护成效比起美国,甚至非洲都差很远,有的地方,没搞保护区时生态非常好,搞了保护区后就开始大规模搞开发,搞旅游,生态反而变差了”。殷鉴如此,也给三江源国家公园的管理者敲响了警钟。按《试点方案》,建立国家公园的目的必须要纯粹,绝非一般意义上的游览休憩公园,绝不以旅游开发为目的,不搞大开发,不搞大旅游,“这就是保护区,为了保护而成立的,而不是以国家公园的名义开发一些大型的旅游、酒店”。这就要求,国家公园首要是把三江源头的生态保护起来,实现和谐共生、转“用”为“护”的良性循环。2018年4月,“天神后花园”年保玉则国家公园正式停止接待游客,无限期关闭。随后,三江源国家公园发布黄河源园区禁游令,为保护黄河源头,禁止一切单位和个人随意进入扎陵湖、鄂陵湖、星星海旅游。长江源区、可可西里核心保护区、澜沧江源区等源头保护地,对开展旅游、探险活动也相继发布了禁令或限令。当前,三江源国家公园管理局正在制定与国家公园体制相适应、强化生态保护的系列政策,将按照绿色、循环、低碳的理念设计生态体验线路、环境教育项目,合理确定游客承载数量,实行门票预约和游客限额制度,未来,游客可通过网上预约等形式获得入园资格,小规模、分批次、有序地进入园区进行生态体验,再也不可能像以前那样随心所欲、无序地进入,那种徒步穿越无人区、挑战人类极限的探险或探秘,已经走到了尽头。这也让我2017年夏天在三江源的考察,仿佛成为“最后的探秘”。

引自《中华水塔》绪言

热门排行